2月15日は大安の金曜日でした。 如月の中日です。

初詣をこれ以上延ばすわけにもいかず、太宰府まで出掛けました。

2ヶ月ぶりの西鉄特急です。

大牟田駅に停まっていたのは、城島酒蔵びらきのプレート付きでした。

太宰府駅に着いたら、駅前にはちょうど西鉄の太宰府ライナーバス旅人が停まっていました。

思わず足を留めて写真を撮ってしまいましたが、今回の目的は九州国立博物館の醍醐寺展です。

特別展を観る前に、いつものように太宰府天満宮に参拝しました。

前回の参拝の時と違って、本殿の楼門の前には酒樽が積まれていました。

格子越しに随身さんの全景が見えます。 高さと言い、積み方と言い、まるで随身さんの前の可愛いらしい石垣のようです。

しかも、肘を置くのに丁度良い高さ。

何時もは格子の中に手を入れて随身さんを撮るのですが、今回ばかりは酒樽の誘惑に勝てませんでした。

「このサイズでお顔だけ写すと、可愛らしいなぁ!」なんて思いながら、格子越しに随身さんを写しました。

参拝を済ませたところで、小雨がぱらつき出しました。

帰り際にこちらも急いでパチリ!

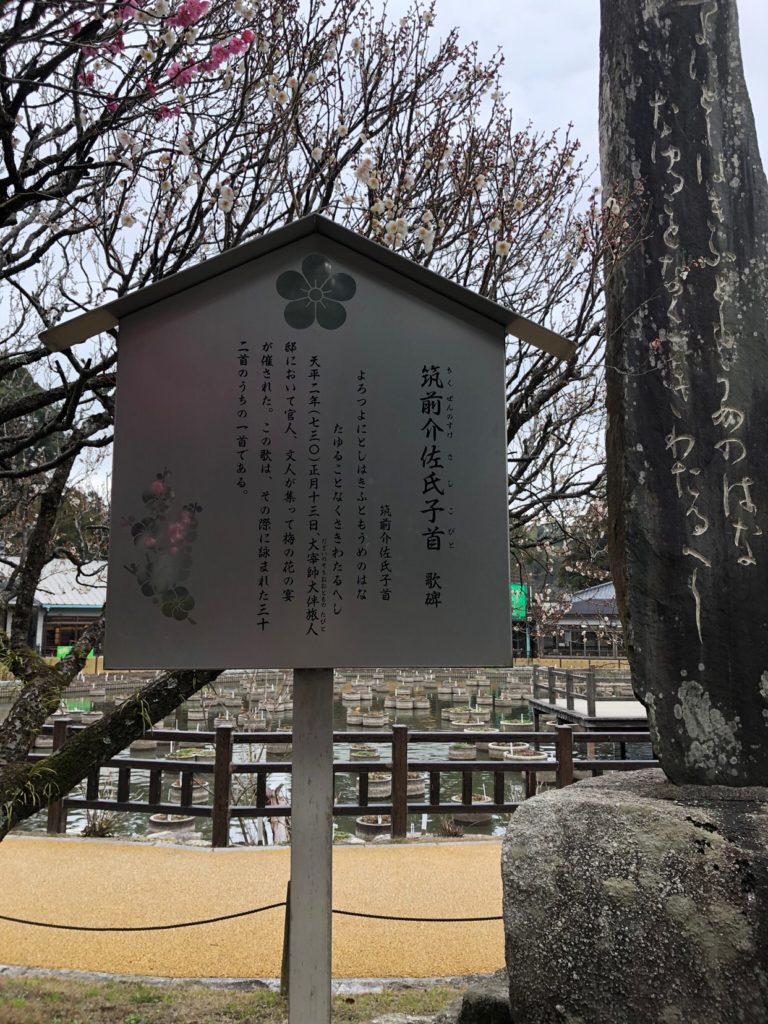

急ぎ足で九州国立博物館にむかう途中、やっぱり気になって子首(こびと)の歌碑を撮りました。

よろつよにとしはきふともうめのはな

たゆることなくさきわたるへし

説明文によると、天平二年正月十三日、大宰帥(だざいのそち)大伴旅人邸において官人、文人が集って梅の花の宴が催された。 その際に詠まれた三十二首のうちの一首。

傘がいるほどの雨ではなかったので、ラッキーでした。

歌碑の近くの紅梅も撮りました。

週が明けて、今日は火曜日です。

太宰府駅前で旅人を観た時、何かを見落としていたと感じたのですが、昨年に買ったを本を読み返して、ようやく腑に落ちました。

藤原四子の仕組んだ罠にはまって長屋王が殺されたので、太宰府に飛ばされていた旅人は酒浸りの生活をおくっていたようです。 萬葉集の中の一首が引用されていました。

なかなかに

人とあらずは

酒壺に

なりにてしかも

酒に染みなむ

大伴旅人が詠んだ一首の中にあった酒壺が頭の片隅に残っていたので、酒樽に反応して随身さんの首を撮ったんですね。

日本では神人共食とか、素直な気持ちになって直会(なおらい)をするとか言って、神事やお祭りでもお酒が出されたりします。

でも、飲み過ぎは要注意です。

飲んだら乗るな、飲んだら蹴るな!

昨年は酒に酔った勢いで福岡の天神地蔵を蹴飛ばして首を折ってしまった人がいました。 ニュースで聞いたところによると、暴走族の取締中に殉職した警察官のために置かれたお地蔵さんだったそうです。

首を折った若い男性は正気に戻って警察に自首しましたが、持ち主不明のお地蔵さんを勝手に修復するわけにもゆかず、天神地蔵不在の春でした。

お地蔵さんの首を折った男性も含めて、天神を見守ってくれるお地蔵さんを愛する全ての人が凍り付いた。

というのが私の主観でしたが、修復されたお地蔵さんを観て、ホッとした平成三十年でした。

年が明けて平成三十一年。 九博の最初の特別展は醍醐寺展です。

国宝の薬師如来座像は、首が太くて、肩幅が広くて、胸板が厚くて、まるでラグビーの選手のような上半身です。

「一緒に飲みたい!」と思う人はいるかも知れませんが、「首を落とそう!」と考える人は、先ず、いないでしょう。

奈良の大仏もそうでしょう。 威圧的な大仏を目にして、平城京から逃げ出したいと思った人達がいた事もうなずけます。

無意識でしたが、肩幅と顔の横幅を比較したかったから、格子越しに随身さんの写真を撮ったんですね。

日本号を呑み取った黒田武士もいますが、酒樽が御供えされていたような細い首の随身さんでは防げない災いがあると思った金曜日でした。

来月は太宰府天満宮の曲水の宴があります。 梅と歌と酒は旅人の時代からワンセット。 九博の枝垂桜は今年はまだ咲かないと思いますが、九博雲海桜となったら桜の名所となることでしょう。

お花見は山からサの神をおろす神事だそうですが、やっぱり飲み過ぎ注意ですよね。

醍醐寺展を観て、なぜかしら首が気になる平成最後の梅見月です。

合掌。